ポイント

- 効率的な国際生産分業が突き詰められた結果、生産拠点が一部の国・地域へ極度に集中するような状況が生じた。そこが生産ネットワークの「急所=チョークポイント」となり、今日、グローバル・サプライチェーンは構造的リスクに直面している。

- 集中リスクには、対象から受ける影響の「量(volume)」、そして、その「頻度(frequency)」という2つの側面がある。それをサプライチェーン・リスクの問題として見た場合、生産活動における付加価値源泉の特定国に対する集中度、そして、特定国企業との取引頻度という2軸へ置き換えることができる。

- 上記2種類の集中リスクはいずれも国際産業連関表のデータを用いて計測可能である。これによって米中両国の相互リスクポジションを分析すると、過去30年間弱で米国サプライチェーンの対中依存が著しく高まったことが分かる。

サプライチェーンの地理的集中リスク

「全ての卵を同時に一つの籠へ入れるな」、といった比喩でしばしば語られるように、リスク分散は経済学や経営学における重要概念のひとつである。ことに近年、企業経営者や政策立案者の間で懸案となっているのが、不測の事態に対し、サプライチェーンをいかにして防御するかという問題だ。国際生産分業の進展に伴い、サプライチェーンの効率的な編成が突き詰められた結果、生産拠点が一部の国・地域へ極度に集中するような状況が生み出された。東日本大震災やタイの洪水、リーマン・ショック、サイバー攻撃など、モノの流れ、カネの流れ、情報の流れがネットワークの一点に集中し、そこが「急所=チョークポイント」となって大きな被害へと繋がった事例がいくつも思い起こされよう。生産ネットワークの地理的集中は、それ自体が確率論的なリスクを伴うものである。さらに、政治的に対立する国々への過度な依存は、地政学的リスクにまで発展する可能性がある。

一般的に集中リスクには2つの側面が想定される。1つは対象から受ける影響の「量(volume)」、もう1つはその「頻度(frequency)」である。たとえば、地震研究の分野ではマグニチュード(規模)と発生頻度の関係性が分析されている。

このことは、同様に生産ネットワークにも当てはめて考えることができる。たとえば、ある日本製品が特定の国を源泉とする付加価値を大量に含んでいる場合(量ベースの集中)、あるいは、その製品のサプライチェーンが、上流から下流への生産工程のなかで、特定国の企業との頻繁な取引関係を含んでいる場合(頻度ベースの集中)、そのサプライチェーンは当該特定国のカントリー・リスクに大きく晒されていると言えるだろう。有効なサプライチェーン・マネジメントには、このような集中リスクを定量的に把握することが不可欠である。

「量ベース」集中リスクの指標:付加価値貿易指標

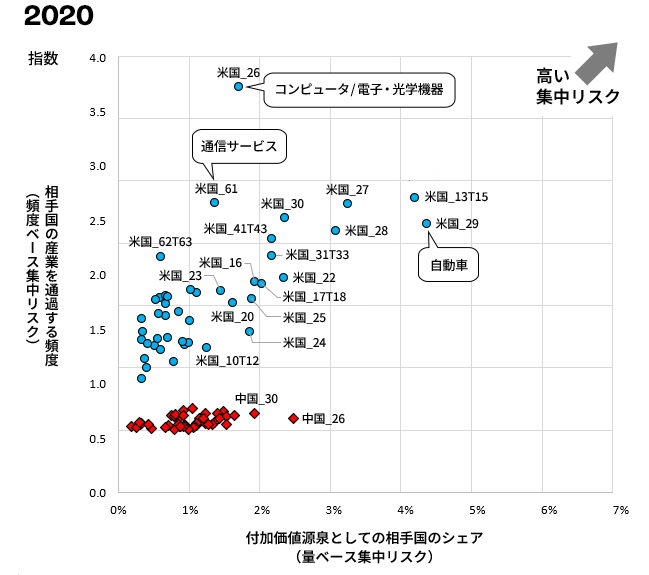

まず、量ベースの集中リスクには、新たな貿易概念である付加価値貿易(Trade in value-added:TiVA)の指標を用いる。今日、国境を越えた生産活動は複雑な取引関係のネットワークによって成り立っており、生産工程を通し、多くの国のさまざまな産業で付加価値が生み出されている。こうした付加価値は、最終組立工程における作業員や産業用ロボットへの支払い対価に限らない。部品・付属品を生産する活動、それら部品の素材を生産する活動、その活動を支える活動、といった無数の連鎖の中で蓄積されてゆく。すなわち、われわれ消費者が手にするモノの1つ1つは、これら各国・各産業で行われた仕事への対価(付加価値)の総体として捉えることができる。

「付加価値貿易指標」は、国際産業連関表という統計表をもとに、このような「価値の総体」としての製品を生産工程ごとに分解し、各工程において付加された価値の国際的な流れを計測したものだ(図1)。言い換えるとそれは、各国の製品に、どの国のどの産業の付加価値がどれほど含まれているかを数値化している。したがって、付加価値源泉の国別シェアを見ることにより、各製品について、そのサプライチェーンの究極的な地理的集中度・依存度を量的な側面から捉えることができる。

図1 付加価値貿易の計測

出所:猪俣哲史『グローバル・バリューチェーン』、日本経済新聞出版、2019年。注:図のケースでは、日本で生産されたエンジン(単価160)とマレーシアで生産されたタイヤ(単価10)が、タイで完成車に組立てられ(単価300)、最終消費地である米国へ輸出される。米国で消費される完成車には、日本の付加価値160(源泉シェア53%)、マレーシアの付加価値40(源泉シェア13%)、タイの付加価値100(源泉シェア34%)が含まれている。

「頻度ベース」集中リスクの指標:通過頻度指標PTF

次に、サプライチェーンの地理的集中を「頻度」という軸から考える。素材・部品などの中間財は、最終財に組み込まれるまでの間、さまざまな国の多様な産業を経由する。ことに、地理的リスクということを考えれば、ある製品のサプライチェーンが特定国の産業を通る生産経路をいくつも持っているとなると、当該特定国のカントリー・リスクに大きく晒されることになる。

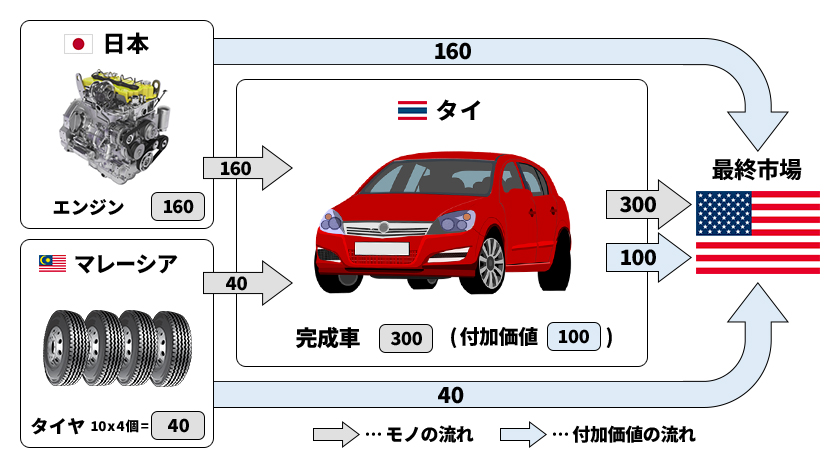

そこで、ある製品のサプライチェーン上に、「ハイリスク国」の産業部門がどのくらいの頻度で登場するのか、という視点で地理的集中リスクを定義する。たとえば図2のように、C国をハイリスク国とし、A国とE国を結ぶサプライチェーンの生産経路が合計4本あったとする。そのうち、C国の産業を通過する(C国産業と需給関係がある)回数は、経路①で2回、経路②では1回、経路③では2回、経路④では1回である。したがって、当該サプライチェーンにおけるC国産業の平均的な登場回数は(2+1+2+1)÷ 4 = 1.5回となる。

図2 ハイリスク国を通過する回数

出所:筆者作成。

ただし、現実のサプライチェーンは無数の経路を持っており、それらを一つ一つ見ていく訳にはいかない。そこで筆者らは、国際産業連関表を用いた通過頻度指標 (Pass-through Frequency:PTF)を考案した。これは、あるサプライチェーンの経路上に、ハイリスク国の産業部門が登場する回数を、全ての経路について加重平均したものである。従来の集中度指標が(前述の付加価値貿易のように)もっぱら量的な概念に基づくものであるのに対し、PTF指標は、ハイリスク国に対するサプライチェーンの連関構造を<頻度>という新たな分析次元から捉えている。

この「頻度」によるサプライチェーン集中度という考え方は、現在の貿易管理の問題について重要な含意を持つ。たとえば、米国の輸出管理ルールの域外適用を考えてみよう。この施策は、米国国外で操業する事業所(米系・非米系を問わず)が、いわゆる「安全保障上の懸念国」の経済主体と取引を行おうとする場合、ある一定の条件のもと、米国の政策当局(商務省)に対して輸出許可を申請することを求めるものである。

一般的にこの申請は取引額の多寡に拘わらず、都度、行う必要があり、サプライチェーンを国際展開する多国籍企業にとっては、まさに懸念国企業との取引「頻度」が重要となってくる。審査にかかる時間や事務手続きコストの問題はもちろんこと、もし、許可が下りなかった場合、生産計画そのものを見直さなくてはならない。

米国の貿易管理の域外適用は、いわば、サプライチェーンの随所に米国産の地雷が埋め込まれているようなものだ。頻度ベースの集中度指標を用いれば、こういった問題を構造的にとらえることができる。ことにICT関連製品のように複雑な国際分業システムを持つ産業の分析には非常に有用である。

米中の相互リスクポジション

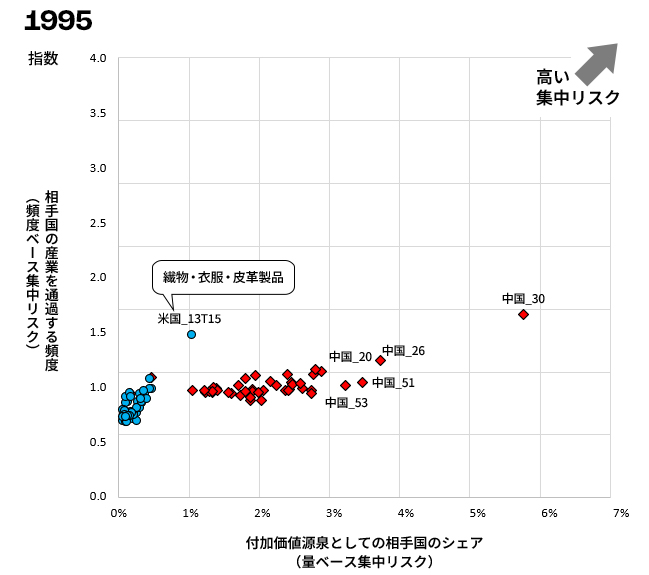

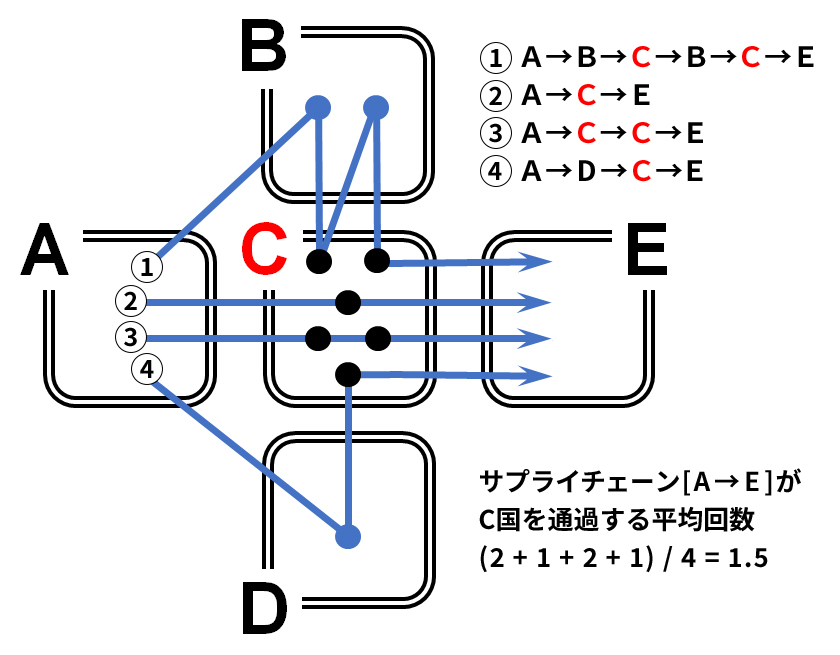

図3では、今日の米中対立を鑑み、米国と中国の産業について、互いに相手国をハイリスク国とおき、自国サプライチェーンの相手国に対する地理的集中度を比較した。

図中の番号は産業部門コードで、マーカーがそれぞれ各国各産業のサプライチェーンに対応している。横軸は、相手国が製品の付加価値源泉国として占めるシェア、縦軸は生産システムの中でサプライチェーンがその国の産業を経由する頻度を示している。したがって、マーカーが右上方面にあるほど、サプライチェーンの相手国に対する地理的集中度が高いことを表している。

1995年時点において、米国サプライチェーンの中国に対する集中は「繊物・衣服・皮革製品(米国_13T15)」部門においてのみ見られていた。しかし、2020年までには米国の全産業で中国への集中リスクが高まったいっぽうで、中国の対米依存には大きな変化がなく、むしろ縮小の傾向にある。この期間において、米国の中国に対する一方的な依存関係が生じ、深まっていったことが分かる。ことに、量ベースの集中リスクでは「自動車 (米国_29)」、頻度ベースの集中リスクでは「コンピュータ、電子・光学機器 (米国_26)」といった中核的・戦略的産業部門の依存が際立っており、また、サービス産業部門でも「通信サービス (米国_61)」などの基幹産業が高い集中リスクに晒されている。

また、米国のICTサプライチェーン(米国_26)は非常に興味深い立ち位置にある。横軸方向、すなわち量ベースの集中度が比較的低いのは、もっぱら低付加価値の製造工程がオフショアリングの中心となっている米国ICT産業の特徴を単純に反映していると考えてよい。いっぽうの縦軸方向、すなわち通過頻度の数値の高さは、中国国内での不測の事態に巻き込まれる確率の高さを示しており、ここに米国ICTサプライチェーンの不安材料が見え隠れする。

この図にあるように、一般的に、量ベースと頻度ベースの集中リスクは正の相関にあるが、上述した米国ICTサプライチェーンの事例を考えると、量的な側面だけを見ていては全体のリスクを過小評価することになりかねないことが理解できる。

なお今般、本稿で紹介した通過頻度指標PTFが、OECD(経済協力開発機構)の公式統計としてそのデータベースに組み込まれた。現在は76か国・地域の45産業部門について、1995年から2020年までの分析が可能となっている。

本稿では、国際産業連関表を用い、産業・製品の視点からサプライチェーンの脆弱性について考察した。次号では焦点を生産活動の主体=企業に移し、企業データを用いたサプライチェーン分析の最前線を紹介する。

(*本稿は、猪俣哲史『グローバル・バリューチェーンの地政学』より一部文章を再利用する形で執筆した。)